De las moléculas a los sistemas.

Para la década de los 60 ya se habían elucidado los hitos más importantes de la biología molecular. Se había determinado que el ADN era el material genético, la estructura de doble hélice del ADN y descifrado el código genético gracias a organismos modelo muy simples como las bacterias y los virus. Para ese momento, muchos investigadores consideraron que había que ir más allá e investigar procesos de mayor complejidad como el desarrollo o los procesos neuronales. Pero en este contexto, las bacterias y los virus ya no resultaban útiles, tampoco las levaduras. La mosca de la fruta y el ratón, en cambio, con los que hacía tiempo que se trabajaba en el laboratorio, eran quizás demasiado complejos. Había que buscar otros seres más adecuados, seres pluricelulares con una mínima complejidad.

La elección de un organismo modelo

Aunque en principio cualquier ser vivo puede ser un organismo modelo, en la práctica la creación de un nuevo modelo de laboratorio es una tarea bastante difícil. Por un lado, hay que encontrar el ser adecuado para estudiar un problema científico, luego ver si éste es apto para el laboratorio (medios de cultivo) y desarrollar las técnicas adecuadas para su estudio. Finalmente, la consolidación de un nuevo organismo modelo también tiene que ver con la creación de una comunidad de investigadores que comparte los conocimientos generados y trabaja de manera cooperativa.

Mínima complejidad

La elección de Sidney Brenner de trabajar con C. elegans fue muy meditada. Su objetivo era llegar a entender completamente un organismo simple que a la vez fuera representativo de otras especies. Había que buscar entre los organismos simples aquellos que presentaran estructuras de mínima complejidad. Fue así que esta especie se situó entre la lista de candidatos, junto con 60 especies de nematodos entre los que había un pariente suyo llamado Caenorhabditis briggsae. Se eligió C. elegans por su simplicidad e invariancia en el desarrollo y por cuestiones prácticas de laboratorio: se conocían bien sus requerimientos y sexualidad porque habían sido estudiados por Ellsworth C. Dougherty y Victor Nigon.

Apto para el laboratorio

La gran capacidad de C. elegans para adaptarse a las condiciones de laboratorio le identificaron como el mejor de los candidatos para abordar lo que se consideraba la última frontera del conocimiento: el sistema nervioso. Se podía cultivar fácilmente sobre placas de Petri en agar rico en Escherichia coli, tenía un tamaño suficientemente pequeño que permitía tener hasta un centenar de gusanos por placa y se podía observar al microscopio electrónico. Además, su peculiar sistema de reproducción era ideal para realizar estudios genéticos fácilmente controlables que podían aislar los hermafroditas para hacer cruces puros o crear nuevo material genético mediante el cruce con los machos.

Worm workers

En las décadas de los 70 y 80, el gusano comenzó a atraer a más investigadores que pasaban por el laboratorio de Brenner. Tras su estancia, algunos retornaban a sus países y creaban una línea de investigación propia en su país de origen. Poco a poco, se fue creando una pequeña comunidad relacionada al gusano que compartía intereses y servicios. Un ejemplo de este espíritu es la publicación bianual de Worm Breeder's Gazette. Desde entonces la comunidad del "proyecto gusano" se amplió, haciéndose popular en el mundo científico.

La importancia de tener 959 células

Una de las peculiaridades de este gusano es que tiene un número definido y determinado de células. En 1983 John Sulston, Robert Horvitz y otros investigadores determinaron que el adulto de C. elegans tenía un linaje completo de 959 células somáticas, que se mantenía de animal a animal. Este hecho hacía posible conocer el destino de cada una de las células y con la técnica de ablación celular con láser establecer las pautas de desarrollo del organismo completo. La ventaja de tener un número de células fijo es, curiosamente, una característica atípica en la naturaleza.

Perder 131 células por el camino

959 es el número de células que contiene el nematodo adulto. Pero en los estadios iniciales de desarrollo, C. elegans tiene un centenar más de células. Concretamente, tiene 1090 células de las cuales 131 mueren, de forma invariable, durante el desarrollo. Este hecho se descubrió en 1976: en el proceso de mapear el linaje de las 1090 células de C. elegans, John Sulston y Robert Horvitz observaron que durante el desarrollo del gusano 131 células morían de manera coordinada y programada. Eso puso en evidencia que el fenómeno de la muerte celular programada es esencial y necesario para la vida de los organismos. En el gusano se han identificado 14 genes implicado en este proceso llamados ced (C. elegans death). Entre estos, ced-3 y ced-4 son necesarios para la destrucción de esas 131 células.

Investigación pionera

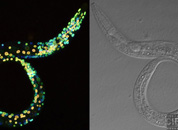

En su corta vida como organismo modelo C. elegans ha participado en la obtención de varios premios Nobel: Sydney Brenner, como padre de los “gusaneros”, y John Sulston y Robert Horvitz, que estudiaron la apoptosis, merecieron tres de ellos. Además, algunos trabajos con el gusano han sido pioneros en el desarrollo de herramientas genéticas que luego se han hecho universales. La técnica RNAi (RNA de interferencia), fue descrita primero en gusano. Se trata de un mecanismo básico de regulación de los genes que utilizado como técnica para el análisis funcional del genoma permite introducir secuencias bien definidas de ARN de cadena doble en el gusano y silenciar virtualmente cualquier gen. Por otro lado, la técnica basada en la proteína Green Fluorescent Protein, en la que C. elegans también fue pionero, conjuntamente con el hecho de que es un animal completamente transparente, permitió su uso para el seguimiento in vivo de determinados procesos biológicos.

Dibujar la mente del gusano

Una de las principales conquistas de la investigación con C. elegans fue 'dibujar la mente del gusano'. A través de una sucesión de cortes observados al microscopio, la idea era ver todos los nervios y las conexiones sinápticas del gusano. John White y Nichol Thompson analizaron 20000 micrografías electrónicas y trazaron aproximadamente 8000 conexiones de las 302 neuronas del gusano. A pesar de que de la estructura no siempre se corresponde la función, esta investigación que se conoce con el nombre de "wiring diagram" fue el intento más logrado de comprender los circuitos sinápticos del sistema nervioso en el gusano.